|

・COMEXゴールドとユーロ米ドル(EURUSD)の相関とシステムトレード/西村貴郁New

・幸せなお金持ちへの一歩/ついてる仙人

・ドル円の下降トレンドは終焉をむかえていない/成田博之

・テクニカル分析とFX市場の特性を融合してみよう!!/西村貴郁

・FXシステムの構築方法~FX市場への定型的アプローチ/西村貴郁

・PFの描き方/松本鉄郎

COMEXゴールドとユーロ米ドル(EURUSD)の相関とシステムトレード/西村貴郁

システムトレードでマーケットを攻略 7月24日(日)開催セミナー

私たちが様々なマーケットでデイトレード・システムを構築する際に、まず行うことは、各市場の分析を行うところからです。

デイトレードで必要なボラティリティがあるのか、また、取引時間帯には上昇しやすい傾向があるのか、下落しやすい傾向があるのか、などなど・・・そういった大局的にまずは検証を行い、各マーケットの特性を探り、そして、具体的なストラテジーに落とし込んでいきます。イメージ的には木を見て森を見るのではなく、森を見てから徐々に木を見るというイメージです。

このレポートでは、その一端をお伝えできれば幸いに思っております。

さて、NYゴールド(以下、ゴールド)は、オープンアウトクライ方式の立会取引が、8時20分から13時30分(東部標準時、以下、全て東部標準時で表記)まで行われています。ただし、電子取引は、ほぼ24時間(18時00分から翌17時15分)の取引です。

ゴールドの特徴の一つとして挙げられるのが、同じように24時間の取引が行われている通貨との相関関係です。

例えば、ユーロ米ドル(以下、EURUSDと記載)との高い相関がその一例になります。

ゴールドのデイトレード・システムを構築する際には、EURUSDのような通貨との関係を利用しながら、市場間分析を行うことが可能かもしれません。

そこで、実際に一日の両者の動きが本当に連動し合っているのか、それを“感覚的”なものではなく、出来る限り、“システマティック”な検証で行ってみましょう。

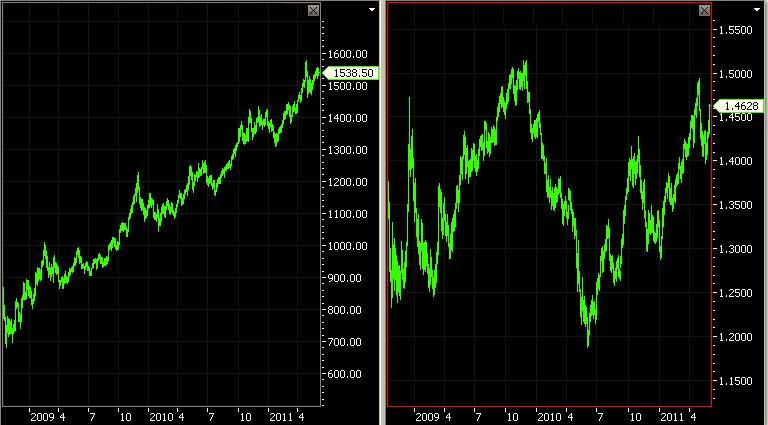

下のグラフは、ゴールドの日足(電子取引をベースとします)、および、EURUSDの日足です。期間は、2008年10月13日から2011年6月8日を対象とします(左がゴールド、右がEURUSD)。

一見すると、何の相関も無さそうな日足チャートです。

ゴールドは一貫して上昇トレンドを描いているのに対し、EURUSDは振幅が大きく、サイクルがあるように見えます。

では、次に、もう一歩踏み込んだ検証を行ってみましょう。

私たちが、通貨の検証を行う際などに、利用する方法となります。

ゴールドの電子取引のスタート時間18時00分を起点とします。その時点でゴールドとEURUSDを毎日買います(ロングします)。

そして、時間が5分経過するたびに決済を行うと仮定し、それを翌17時15分(ゴールドの電子取引終了時間)まで、引き延ばしていったとしましょう。

分かりやすく書くと、18時00分にロングしたものを18時05分に決済、18時10分に決済、18時15分に決済、・・・・、翌17時10分に決済、17時15分に決済、といった具合です(エントリーは常に18時00分で固定)。

では、これにより何が分かるのでしょうか。。。。。

例えば、18時00分にロングしたものを19時00分にエグジットします(仕切ります)。この時の損益が長期的にプラスなら、18時00分から19時00分までは上昇しやすいのです(逆に、損益が長期的にマイナスなら、その時間帯は下落しやすいことを意味します)。

こうすることで、18時00分を起点として、各時間帯ごとに、上昇しやすい傾向があるのか、下落しやすい傾向があるのか、また、そういった傾向が見られないのか、といった市場特性を概ね把握することが可能になります(当然、その傾向は一時的であるかもしれないし、検証期間もある程度、長期間必要です)。

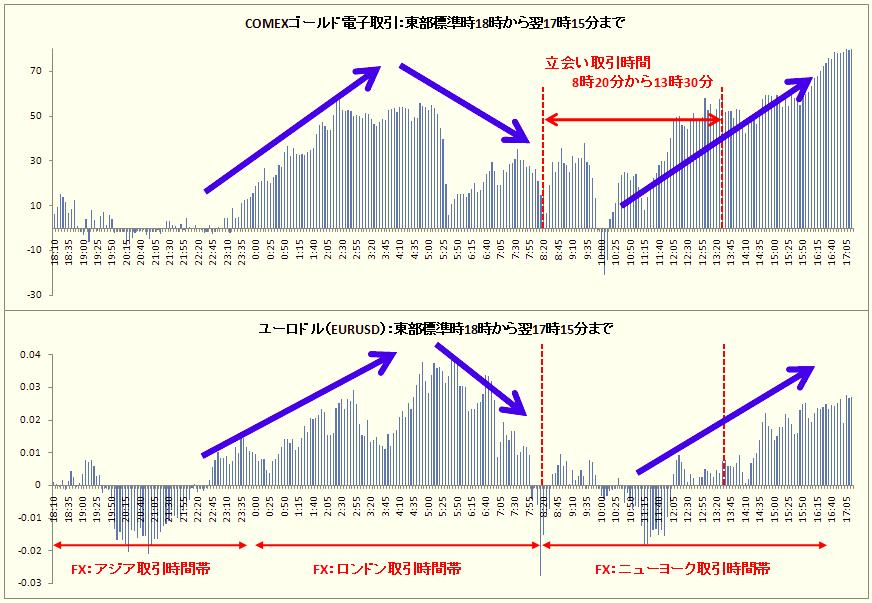

では、実際に、ゴールドとEURUSDの18時00分から翌17時15分までの傾向をグラフ化したものを見ていただきましょう。

上図はゴールドの取引時間帯の傾向グラフ、下図はEURUSDの傾向グラフです。

検証期間は2008年10月13日から2011年6月8日まで、縦軸は平均損益(ドル)、横軸は時間(東部標準時ベース)。

上下グラフとも、スタート(グラフの左端から)は18時00分、右に進むにつれて、時間の経過を示し、一番右端は17時15分にあたります。

まず、平均損益の高さ云々ではなく、平均損益の推移に着目していただきましょう。

つまり、この推移が両者の価格変化の傾向を表しているのです。

これを見ると、FXのアジア取引時間帯には、ゴールドは、ほとんど損益の変化に傾向がないことが分かります。

そして、ロンドン取引時間帯開始あたりから、両者とも、徐々に価格が上昇する傾向があり、5時くらいから下落に転換、ニューヨーク取引時間帯には、再び上昇する傾向がある、といった大まかな特徴を把握することができます。そして、ロンドン時間帯からニューヨーク時間帯にかけて、両者の相関関係は、ある程度強いと評価できそうです。

ただし、上記グラフは、あくまでも“過去の平均的な動き“を示しているに過ぎません。突発的なファンダメンタルの変化等で、このような平均的な傾向から乖離することも多くあります。ただし、長期的な両者の特性として、概ねゴールドとEURUSDは相関関係にありながら、価格変化しているようです。

そして、次の段階では、さらにこういった相関関係の要因を探り、詳細な検証を加えながら、システムの構築を行っていきます。

システムトレードでマーケットを攻略 7月24日(日)開催セミナー では、このようなシステム構築の基本的な考え方を、私なりに皆さんにお伝えできれば、と考えております。

西村貴郁

投資顧問会社 West Village Investment代表取締役社長。2006年4月にS&P500E-mini向けシステムを自社開発し、米国の証券会社Strikerにシステムを登録、一任勘定による個人資産の運用をスタート。同年8月には世界的に有名な投資システム会社、米国MESA SOFTWARE社と業務提携し、日経225先物向け「R-MESA3 Nikkei」を共同開発。同年11月には正規代理店としてトレードステーション2000iの販売を開始。日本には3人しかいない米国トレードステーション証券公認資格イージーランゲージスペシャリスト。

投資顧問会社 West Village Investment代表取締役社長。2006年4月にS&P500E-mini向けシステムを自社開発し、米国の証券会社Strikerにシステムを登録、一任勘定による個人資産の運用をスタート。同年8月には世界的に有名な投資システム会社、米国MESA SOFTWARE社と業務提携し、日経225先物向け「R-MESA3 Nikkei」を共同開発。同年11月には正規代理店としてトレードステーション2000iの販売を開始。日本には3人しかいない米国トレードステーション証券公認資格イージーランゲージスペシャリスト。

|

▲ページのトップへ

幸せなお金持ちへの一歩/ついてる仙人

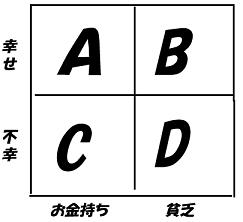

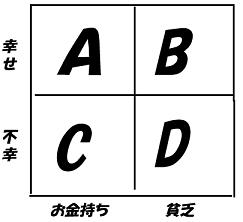

この世の中には2種類の人がいるなどと言われていますよね。

勝者と敗者、金持ちと貧乏、成功する人と失敗する人。

そんな分け方もありますが私は「幸せな人」と「不幸な人」がいると思っています。

いくらお金持ちになっても不幸な人はたくさんいます。不幸なお金持ちはいつも心配しながら生きています。

もっとお金があったらいいなと考え、今あるお金を減らさないよう心配しながら生きています。

幸せなお金持ちは今の状態に満足し、お金を増やそうと考えません。しかし勝手にお金が増えていくのです。

私は幸せなお金持ちになる方法を知っています。

投資戦略フェアーのセミナーではそんなお話から始めさせていただきたいと思っています。

A 幸せなお金持ち

A 幸せなお金持ち

B 幸せな貧乏

C 不幸なお金持ち

D 不幸な貧乏

なぜかCとDを選ぶ人が多いのです。

みなさんはAの幸せなお金持ちになる方法を是非知ってくださいね。

幸せなお金持ちになる方法がわかったら相場で儲けるためにはどうすればいいのか?というお話です。

相場で利益を上げるためには基本が大切です。基本をしっかりと身に付けていれば応用が出来るようになります。

相場で儲けるために必要なことは次の5つです。

- トレンドの動きを確認する。

- 調整の動きを確認する。

- トレンドに戻るときにエントリーする。

- 分割売買を取り入れる。

- 確率論を取り入れて正しい売買を繰り返す。

この5つを理解すれば利益を上げることができる可能性があります。

5つの内容をちょっとだけ見ていきましょう。

1.トレンドの動きを確認する。

トレンド判断は、主に3つの判断方法があります。

- ピークボトム

- 移動平均との関係

- ストキャスティクスとの関係

この判断によって トレンドの方向や強さを判断します。

2.調整の動きを確認する。

トレンドは、ずっと走り続けるのではなくそのうち調整が入ります。 調整の動きに入ったら、調整の動きはいつまで続くのか。 転換の動きに繋がるのかどうか。 どこまでなら調整の範疇に収まるのか。 何分軸の調整か。こういった事を見ていきます。 実際には、 支持・抵抗 移動平均 ストキャ他 これらを使って判断することになります。

3.トレンドに戻るときにエントリーする。

いつエントリーするのか どういう動きになればトレンドの動きが再開したと判断するか。 損切り幅と利食い幅の割合はどうか。 リスクが高すぎていないか。

4.分割売買を取り入れる。

分割売買の利点は次の3点です。

- 収益を安定することができる。

- 利益を伸ばすことができる。

- 負けが無い状態の精神状態を作ることができる。

5.確率論を取り入れて正しい売買を繰り返す。

1回の勝ち負けに拘らず、有利な局面の売買を繰り返して プラスを積み重ねていく。 それを理解していれば、1回の負けに対する執着心というものがなくなり 損切りを躊躇しなくなります。 エントリーの際にも、負けたらどうしようとか、今回は絶対に勝つ。という心境を感じなくなり、ルール通り実行出来るようになります。 確率論や心理面というのは、 テクニックを身につけることと同じくらい重要なことです。 エントリーまですればあとは、相場様次第なので なるようにしかならない。 逆方向に行っても、そんなこともあるさ。 という感じで、気にせずさあ次行こう。 こんな心境でいれば、ぶれない売買ができているということになるでしょう。

この5つを理解すれば利益を上げることができる可能性があります。

問題はこの5つを実行することが出来るのかどうかです。

多くのトレーダーは実行することが出来ません。

一番の問題はこの実行力なのですね。

幸せになる方法を知ることが出来れば実行力は自然と身につくようになります。

幸せな人生の歩き方を知り、利益を出せる方法を実行して幸せなお金持ちへの一歩を踏み出してくださいね。

ついてる仙人

個人投資家から絶大な支持を得る「相場塾」を主宰。その一方で、ブログで株式と日経225先物の売買記録を随時公表するとともに、今後の株価の動きの予測やその日の売買タイミングなどを情報発信し好評を得ている。ストレスフリーのデイトレに定評がある。

個人投資家から絶大な支持を得る「相場塾」を主宰。その一方で、ブログで株式と日経225先物の売買記録を随時公表するとともに、今後の株価の動きの予測やその日の売買タイミングなどを情報発信し好評を得ている。ストレスフリーのデイトレに定評がある。

|

▲ページのトップへ

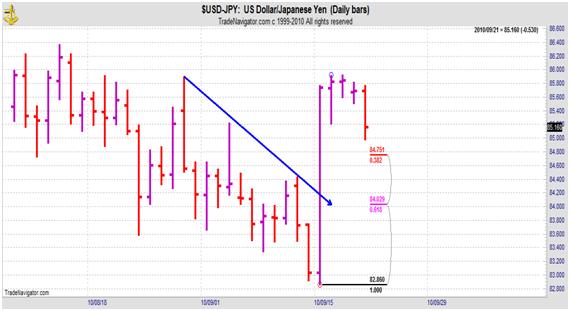

ドル円の下降トレンドは終焉をむかえていない/成田博之

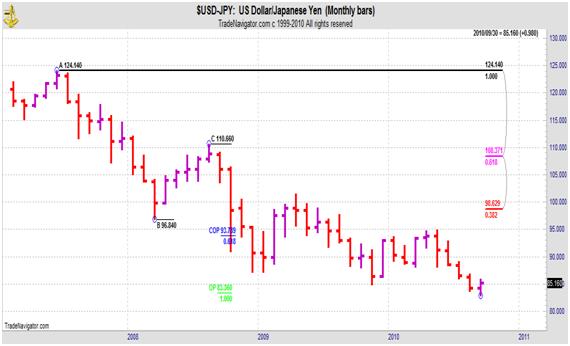

図1 ドル円(月足) 出所:ジェネシス

2007年6月を天井としたドル円の下降トレンドは終焉をむかえていない。OPにあたる83.36円まで下げて、82円台に突入したところで介入がおきた。この3年間に及ぶダウントレンドが上昇へ転じるには、ドル円が108.37円を超えなくてはいけない。

中長期トレンドが下向きでも、短期的にドル円は上昇に転じている。図2はドル円の日足である。日足MVPを上に突破して、下降スイングから上昇スイングへ転換した。ブレイクのきっかけは日銀による市場介入であった。介入は作為的であって通常の流れとは違うため、テクニカル分析は通用しないと言う声があがっている。しかし、フィボナッチ(MVP)ブレイクアウト戦略は、市場変動の原因が何であれ、戦略判断には関係しない。

図2 ドル円(日足) 出所:ジェネシス

一旦、振り上がったドル円は38%の押しである84.75円でドル買い円売りのポジションを建て、損切りを84.02円に置く。第一ターゲットを85.48円に設定する。

中長期トレンドに反したドル円の買い建てのため、ポジションを持ってから3日間以内にターゲットにヒットしない場合は売り落ちるべき。日足単位のデータではなく時間足データを使って、より細かいスイングポイントを探っていくには、15分、または、30分単位のデータによるフィボナッチ・ブレイクアウト戦略も有効。詳細はDVDで確認して下さい。

▲ページのトップへ

テクニカル分析とFX市場の特性を融合してみよう!!/西村貴郁

テクニカル分析の利用

ボリンジャーバンドの売買手法は様々にある。簡単に分けると、中心に位置する移動平均線から上下のバンドを逆張りに使う場合とバンドを順張りに使う場合に分けることができる。考えてみると、この売買手法は真逆である。その局面、局面でどちらの手法に従ったらよいのであろうか?また、売買チャンスは様々な時間帯に出るため、トレーダーは売買に備えて、チャートを監視している必要がある(ずっと、ではないが…)。トレーダーに委ねられるテクニカル分析のアート的な部分である。

FXシステムの定型的アプローチ

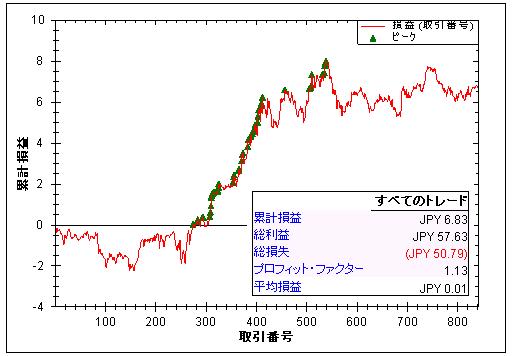

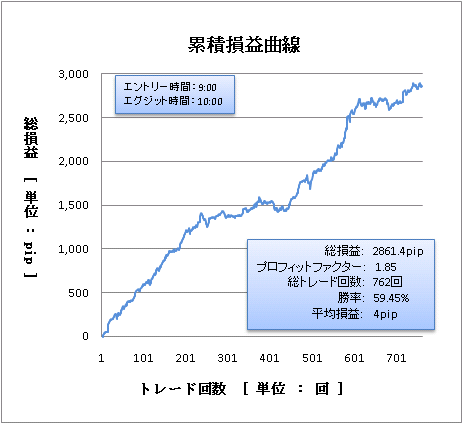

前述では、USD/JPYを“あるシンプルな条件”をフィルターとして、午前9時にロングし、1時間後の午前10時にエグジットした場合の累積資産曲線を示したが、ここから“あるシンプルな条件”を抜いて、単に午前9時にロング、10時にエグジットし続けた場合はどのようなパフォーマンスになるのであろうか?

(2007年3月28日から2010年7月2日まで『トレードシグナル』で取得可能なデータ期間を利用)

ここでは、大まかな検証を行っているだけなので、パフォーマンスの数値よりもグラフ(累積資産曲線)を見ていただいて、累計損益の傾向を見ていただくだけで良いであろう。ちなみに、プロフィットファクターは1.13あり、平均損益は0.01円(すなわち1pip)出ていることが分かる。横軸(取引番号)は取引回数を表している。曲線はフラットな期間もあるが、概ねドル高(円安)傾向があることが見て取れる。つまり、毎日、9時にエントリーし、10時にエグジットする単純な取引を行う場合には、USD/JPYはロング傾向の優位性があると言える。

テクニカル分析とシステマティックな検証の融合

ここまでで9時から10時までのトレードはロング傾向の優位性があるということが見て取れたと思う。

しかし、平均損益は1pipであり、スプレッドを控除してしまえば利益はなくなってしまう。そこで、前述したボリンジャーバンドを利用して、追加条件として加えてみる。9時エントリー時点の価格がボリンジャーバンドのどの位置にあるかによって、パフォーマンスに違いが生じるかを検証する。こうすることで、この時間帯の優位性はさらに進化することになる。

手順は以下の通りである。

トレードは9時から10時までの非常に短時間であるため、チャートは5分足を利用する。また、ボリンジャーバンドは20期間移動平均線をもとにして、その上下に2つずつバンドを設ける(つまり、20期間移動平均線の上下に±1シグマ、±2シグマのバンドを設ける)こととする。

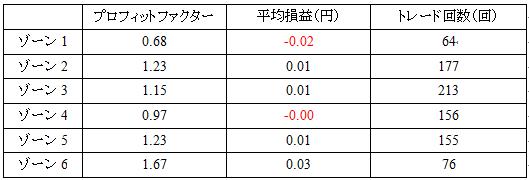

そして、バンドを6つのゾーンに分けてみる。

ゾーン1:9時時点の価格が+2シグマ以上の位置

ゾーン2:+2シグマより低く、+1シグマ以上の位置

ゾーン3:+1シグマよりも低く、20期間移動平均以上の位置

ゾーン4:20期間移動平均より低く、-1シグマ以上の位置

ゾーン5:-1シグマよりも低く、-2シグマ以上の位置

ゾーン6:-2シグマよりも低い位置

9時エントリーにはなるが、エントリーは9時に行い、エグジットは10時に行う。また、ロスカットや利益確定は行わない。検証結果は下表である(時点の価格がどのゾーンに位置するかで、パフォーマンスが異なるだろうか?明確な傾向は出るであろうか?

繰り返しスプレッドは含んでいない)。

検証結果によると、-2シグマよりも低い位置(ゾーン6)にあるときにロングするのが最も良いようだ。また、+2シグマ以上(ゾーン1)のときには、むしろ逆に、ショートした方が良いことが分かる。つまり、この9時から10時までの優位性は、ボリンジャーバンドと融合させることで、『逆張り戦略』の傾向を見て取れる。応用例としては、ゾーン5にいるような場合には、むしろ9時のエントリー時間帯を少しずらすことで、ゾーン6まで下落してきた段階でロングエントリーすることが望ましいのかもしれない。

いかがだろうか?

非常に簡単な売買ロジックを検証してみたが、このような検証を行うことの意味は、まず、ある時間帯の傾向を見つけることで、ロングかショートの方向性を決める。そこにテクニカル分析などを補助として条件を加え、トレードのタイミングを見つける。そうすることで、チャートとずっとにらめっこしている必要はなくなり、エントリーに対して迷いもなくなるであろう。あらかじめ、エントリーの箇所が明らかであるのなら、ロスカットはどの位置も最初から明確に決めることが可能となる。

以上のように、厳然たる過去の検証結果により様々な傾向から優位性を見つけることが可能となる。傾向に合わせて、皆さんが使っているテクニカル分析を合わせることで、トレードの成績をアップさせることも可能となるのである。

西村貴郁

投資顧問会社 West Village Investment代表取締役社長。2006年4月にS&P500E-mini向けシステムを自社開発し、米国の証券会社Strikerにシステムを登録、一任勘定による個人資産の運用をスタート。同年8月には世界的に有名な投資システム会社、米国MESA SOFTWARE社と業務提携し、日経225先物向け「R-MESA3 Nikkei」を共同開発。同年11月には正規代理店としてトレードステーション2000iの販売を開始。日本には3人しかいない米国トレードステーション証券公認資格イージーランゲージスペシャリスト。

投資顧問会社 West Village Investment代表取締役社長。2006年4月にS&P500E-mini向けシステムを自社開発し、米国の証券会社Strikerにシステムを登録、一任勘定による個人資産の運用をスタート。同年8月には世界的に有名な投資システム会社、米国MESA SOFTWARE社と業務提携し、日経225先物向け「R-MESA3 Nikkei」を共同開発。同年11月には正規代理店としてトレードステーション2000iの販売を開始。日本には3人しかいない米国トレードステーション証券公認資格イージーランゲージスペシャリスト。

|

▲ページのトップへ

FXシステムの構築方法~FX市場への定型的アプローチ/西村貴郁

私たちウエストビレッジインベストメント(以下、「WVI」)では、FXのデイトレード・システムをリリースしています。

2009年6月にリリースしたシステム名は【ドル円もん】と言います。

取引通貨ペアは米ドル/円、以下「USD/JPY」。

2010年3月にリリースしたシステム名は【ユーヂロー】と言います。

取引通貨ペアはユーロ/米ドル、以下「EUR/USD」。

2010年7月にリリースするシステム名は【ドリアン】と言います。

取引通貨ペアは「USD/JPY」。

※ドリアンは6月1日より告知開始、7月3日にリリース決定。

WVIのシステム構築のアプローチは、テクニカル分析を利用しないアプローチ。

これはWVIでリリースされている日経225先物のデイトレード・システムから始まり、FXシステムのデイトレード・システムにも貫かれている特徴です。

では、私たちWVIがどのようにFXシステムを構築しているか、そのシンプルなアプローチの一端を今回のセミナーにてご紹介させて頂きます。

FXトレーダーの皆さんが今後、売買ロジックを組み立てていくに際にも、大いにご利用頂けるのではないかと思っています。

テクニカル分析によるアプローチ

【図表1】をご覧ください。これは、USD/JPYの1時間足(60分足)に、ボリンジャーバンドを挿入したチャートです。ここでのボリンジャーバンドとは20移動平均±2シグマを意味します。

ロング(買い)2箇所、ショート(売り)1箇所、計3箇所の売買シグナル というものがご覧頂けると思います。

ボリンジャーバンドの上下ラインにローソク足がタッチしたときにエントリーの売買シグナルが出るように設定したものです(エグジットは逆の売買シグナルが出た際にドテン)。

ボリンジャーバンドの上下ラインをブレイクアウトしたら、売買するというよく知られている売買手法です。

【図表1】

さて、繰り返しにはなりますが、このチャートからご確認頂けるとおり、ローソク足がボリンジャーバンドの上下に触れたときに売買シグナルが発生しています。売買条件にいつ合致するかは、価格の動きと、それに対するボリンジャーバンドの形状に依存します。

つまり、売買条件に合致した場合は、いつでも時間を問わずエントリーすることが可能と言えます。

それを逆説的に述べるなら、売買条件にいつ合致するかは予め、例えば常にエントリーする5分前に判断することが出来ないとも言えるわけです(もちろん、予想はできますが)。

テクニカル分析を【図表1】で挙げさせて頂いたのは、メジャーなアプローチであると考え、次から提示させて頂きますWVI的アプローチと比較し、トレーダーの皆さんにその違いを明確にご理解頂きたいと思案した結果からです。

WVI的FXシステムの定型的アプローチ~市場特性の検証

では次に、私たちWVIで行っているシステマティックな売買手法構築アプローチの一端を提示させて頂きます。【図表2】をご覧ください。このグラフは、2004年1月1日から2010年4月30日まで、“あるシンプルな条件”を満たしたときに、午前9時にUSD/JPYにロングエントリーし、午前10時にエグジットした際の累積資産曲線になります。“あるシンプルな条件”とはある1つの固定値のみを見てトレードするということを意味しています。

【図表2】

※スプレッドは考慮しておりません。

2004年1月1日から2010年4月30日まで期間でUSD/JPYをトレードできる日は1627日(土曜日は9時のデータがないため土曜日を除く)あります。

上記グラフのトレード回数は762回、すなわち、1627日のうち、約半数の日数でトレードを行っています。これを毎日単純に繰り返したときの総損益です。

まず一言で【図表2】の印象をWVI的表現でお伝えするなら、この売買手法には優位性があり、料理に例えるなら、いい素材であると言えると思っています(私たちは、これをマーケットのエッジ(優位性)と呼んだりしています)。

あるシンプルな条件で淡々と午前9時から10時まで売買し続けた場合に、過去にはこのようなエッジがUSD/JPYにはあったことになります(あくまでも過去の傾向です)。私たちは、様々な検証により、その傾向が将来も続くと判断できた場合に、この“有効な素材”を利用して売買システムを構築していきます。

次の例をご覧ください。

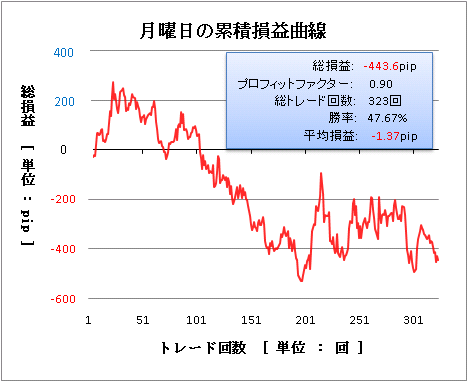

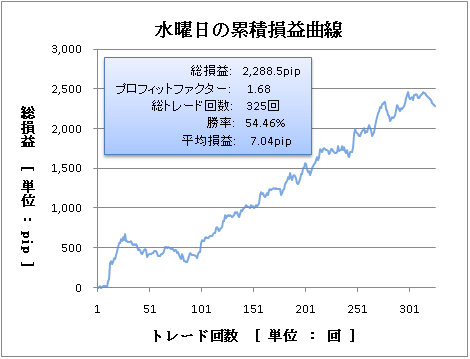

【図表3】および【図表4】もWVIからリリースしているFX用デイトレード・システムで利用されているエッジの1つです。もちろん、【図表3】はリリースしているシステムではトレードしないように設定されています。

これは、ある売買手法を毎日行った際の曜日ごとの傾向を示したものです。【図表3】および【図表4】は、それぞれ月曜日と水曜日のみ、また検証期間は2004年1月1日から2010年4月30日までの結果となります。

【図表3】

※2pipのスプレッドを控除した総損益である。

【図表4】

※2pipのスプレッドを控除した総損益である。

月曜日はこの売買手法のエッジが存在しないことが分かります。月曜日にトレードを行わないだけでも、トレードの損益を改善することが可能であると考えます。皆さんが利用している売買手法の曜日ごとの傾向、それ以外にも営業日ごとの傾向などを把握することで、勝ちやすい日、負けやすい日を頭の中に入れておくだけでも、損益の改善につながるのではないでしょうか。

WVI的FXシステムの定型的アプローチ~市場間分析

最後にもう一点、WVIのシステム構築の際に行われることが多いアプローチをご紹介致します。

これは『市場間分析』と呼ばれたりすることがあります。

簡単な例としては、株式と債券の関係。

個別企業の株式は、それぞれのファンダメンタルに依存しますが、株式市場全体は金利との関係で動いています(当然、その要因だけではありませんが)。

FXも同様です。

例えば、ユーロ/米ドル(EUR/USD)。EUR/USDの為替レートは、ユーロ/円(EUR/JPY)と米ドル/円(USD/JPY)とに分解することができます。つまり、

EUR/USD = EUR/JPY ÷ USD/JPY

これは何を意味しているのでしょうか。

EUR/USDの動きは、EUR/JPYとUSD/JPYの動きで説明することができ、それは通貨間の相関関係と言ってもよいのではないでしょうか。

ですが、それぞれのマーケットは、完全に理論どおりに変動する訳ではないと考えています。その時々で、ある通貨が相対的に割安になっていたり、割高になっていたりすることがあるため、なかなか理論どおりにはならないのが難しくもあり、面白いところではないでしょうか。その時々により・・・。

WVIでは、各通貨間の短期的な理論関係を過去の価格データから見つけ出し、それをシステムの構築に利用します。

その通貨の価格のみを見るだけではなく、他の関係ある通貨の動きを見ながら、システマティックにエントリーを行います。

西村貴郁

投資顧問会社 West Village Investment代表取締役社長。2006年4月にS&P500E-mini向けシステムを自社開発し、米国の証券会社Strikerにシステムを登録、一任勘定による個人資産の運用をスタート。同年8月には世界的に有名な投資システム会社、米国MESA SOFTWARE社と業務提携し、日経225先物向け「R-MESA3 Nikkei」を共同開発。同年11月には正規代理店としてトレードステーション2000iの販売を開始。日本には3人しかいない米国トレードステーション証券公認資格イージーランゲージスペシャリスト。

投資顧問会社 West Village Investment代表取締役社長。2006年4月にS&P500E-mini向けシステムを自社開発し、米国の証券会社Strikerにシステムを登録、一任勘定による個人資産の運用をスタート。同年8月には世界的に有名な投資システム会社、米国MESA SOFTWARE社と業務提携し、日経225先物向け「R-MESA3 Nikkei」を共同開発。同年11月には正規代理店としてトレードステーション2000iの販売を開始。日本には3人しかいない米国トレードステーション証券公認資格イージーランゲージスペシャリスト。

|

▲ページのトップへ

PFの描き方/松本鉄郎

PFとは

point & figureの頭文字をとったもので、名詞で考えると「点と形状」と云う意味であり、動詞で捉えると「点を描いて判断する」「点を描いて計算する」という意味でもあります。日中の動きは一切見ないで、一日の終値だけで相場を捉えます。

更に3枠転換という手法を用いて意味のある終値だけを×印は上昇、○印は下落としてグラフ用紙に描いていきます。今は様々な金融商品取引業者等がネットでPFの絵を提供していますが、グラフ用紙に鉛筆と消しゴムと定規をもって自ら描いていくのがあくまで基本です。自ら鉛筆で描いてみて相場の習性や、相場のエネルギーや相場のバランスのブレークアウト(均衡している相場の均衡を壊すこと)を体感することができます。

×印、○印の1枠をいくらに設定するかが、次の決めごとになりますが、描こうとする商品の価格の1%を目途として定めます。目的やその商品の想定される変動域の大きさ等により適宜1枠の大きさを変えてかまいませんが、代表的な商品で示しますと、私は長年1枠の大きさとして米ドル/円は50銭、ユーロ/円は1円、日経平均は100円として捉えてきました。

×印と○印で3枠転換の手法で意味のある終値だけを記入していくと、「相場はバランスを崩せば跳び」、跳んだあとエネルギーを使い尽くして徐々に収束し再びバランスし始めて、またバランスを崩せば跳ぶことを繰り返すという相場の習性に気が付きます。

相場のバランスを崩したとき相場がどこまで跳ぶかの目標値(相場のエネルギー)の計算には相場のバランスの列の数を横に(水平に)計算して算出する水平計算とPFの絵の上での×印や○印の列の長さを測り算出する垂直計算の二つ方法があります。

また相場のエッセンスだけを捉えたPFの絵に基づき、上昇トレンドか下降トレンドかの認識を明確にもつことにより、実戦相場に役に立てます。トレンドの転換をデインジャー・ポイント(上昇トレンドを壊すかどうかの見極めポイント)やデインジャー・ポイント・ショート(下降トレンドを壊すかどうかの見極めポイント)の位置を見極め、その突破によってトレンドの転換を認識しそれまで続いた過去のトレンドから決別し、中長期目標値を念頭に持ち続けてきたポジションからの撤退にも役立ちます。

PFでの○Xの描き方

1.価格は終値で捉える

一日一日の終値には象徴的意味があります。オーバーナイト・ポジションをとらない、即ち、その日を越えてポジションをとらないいわゆる「日計り」トレードのポジション整理の最後の機会であり、じっくりとポジションを維持していく中長期投資家タイプの売買も含めた全ての市場参加者の一日の全てのアクションを反映した一日の終値には日中価格以上の意味があります。特に日本の株式市場のような板寄せ方式を採用した取引所取引においてはその象徴的な意味合いが増幅されます。

為替ではシドニー市場、東京(アジア)市場、ロンドン(欧州)市場、ニューヨーク(米国)市場と流れてゆくほぼ24時間市場の一日の終わりという意味でニューヨークの午後5時の終値、東証の現物株式市場では午後3時の終値、大証の日経平均先物では午後3時10分の終値(いわゆる夕場取引は翌日扱い)を採用することになります。(以前出版した拙著の中で、「米ドル/円の為替は東京市場、ユーロ/米ドルはロンドン市場の終値を各のマザー・マーケット故に採用している」と記しましたが、市場のグローバル化、取引値の履歴のバックデータの捕捉の容易さを併せ勘案、現在では全て為替はニューヨーク市場の終値を採用しています。)

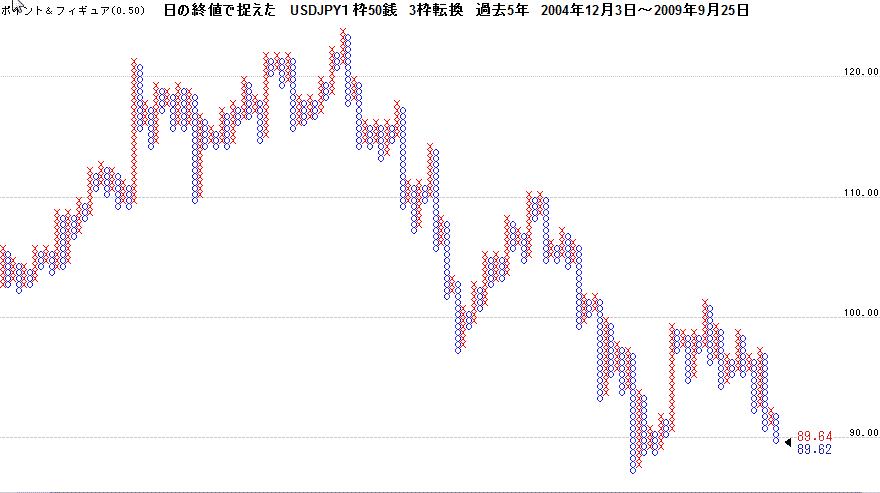

図1は米ドル/円を1枠50銭の3枠転換で2004年12月~2009年9月の期間で一日の終値で捉えたPFの絵になります。

2.相場は「枠」、即ち、ゾーンで捉える

PFは◯と×という面積を持つ印で相場を捉える特殊性が故に起こることですが、PFでは相場をあくまで「枠」、換言すれば「領域」で相場を捉えます。「線」で捉える手法もないわけではありませんが、「枠」で相場を捉えていきます。

その理由は「線」で捉えると3枠転換ではなくなり事実上4枠転換となってしまうこと、同じ相場域を記す位置が上から下がってくる場合と下から上がってくる場合でその位置が異なってしまうことがあげられます。

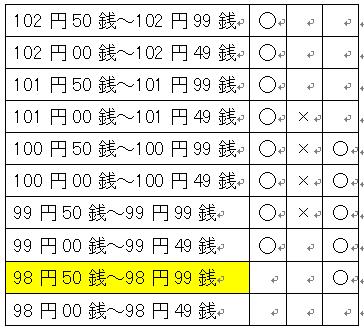

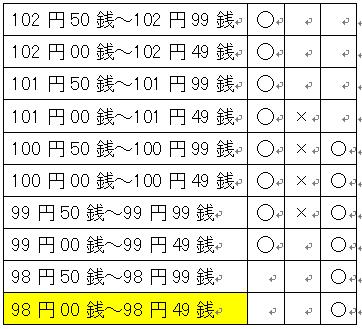

【図2】(注:実際は一つの四角の枠の中に内接するOやXを描きますが、図柄の都合上隙間があるOやXになっています)

【図3】

「枠」で捉える方法を具体的に図2と図3で説明しましょう。今、ある日の終値で図2のよう98円50銭域まで下落していたとして、次の○のエントリーが入るためには98円00銭域、即ち98円00銭~98円49銭の領域まで下落した位置で終値をつける必要があります。98円00銭を示す「線」があるわけではないのです。

【図4】

先程の98円50銭域まで下落した位置から上昇して枠の転換(ここでは右隣の列に×を記すこと)が起こるためには図4のとおり最低100円00銭域(100円00銭~100円49銭)まで上昇する必要があるわけで、正に3枠分上昇する必要があるわけです。 仮にこれを「線」で捉えるとすれば100円50銭まで上昇する必要があり、実質4枠分の変化が必要になってきます。ご自分で確かめてみて下さい。

3.「3枠転換」で意味のない価格の動きを自動的に取り除きます

「3枠転換」を英語では 3-point reversalといいますが、この意味するところは同じ方向への変動は1枠変化があれば同じ列に続けて1枠エントリーしますが、反対方向への変動、即ち枠の転換(reversal)、○の列から新たな次の×の列に、あるいは×の列から○の列への転換に必要な反対方向へ3つ続けて×や○のエントリーが入らないは限り新たな列への転換が起こらないことをいいます。

先の図の延長で、98円50銭域の○位置から枠の転換が起こるためには図5のとおり100円00銭域までの上昇がない限り起こらないことになります。この3枠転換のルールによってそれに充たない上昇、例えば今の位置98円50銭域から99円50銭域までの上昇は1枠50銭の3枠転換で相場を捉える限り、意味のない動きということになります。この単純な3枠転換のルールこそが意味のない「小さな動き」を取り除き、PFで捉える相場にとって意味のない動きに対してPFでは意味がないと捉え、一喜一憂せずに済むことになります。

自らの「相場を捉える軸」があることにより、諸々の市場の雑音に囚われることなく「PFによる実戦相場」を「実戦」できるベースにこの3枠転換があるのです。

【図5】

4.価格の上昇は×印を記し、下落は○印を記す

PFでは価格の上昇を×印で、下落を○印で描きます。そもそも初めてPFを試そうとしている人にとってバツ(×)印を相場の上昇として認識するのは少し抵抗があるかもしれませんが、これは決めの問題として受け容れてほしいと思います。そもそも相場を予測するための本質的目的からすればどちらでもいいわけですが、一応ルールとして与えられたものとして従って下さい。自分だけのルールで市場を捉えるとすれば逆でもかまわないわけですが、他のPFの絵をみるときでも違和感なく見られ、敢えて従わない具体的メリットはないと思います。

5.一つの列には×印または○印しかなく、×印の列と○印の列は必ず交互になる

これは「3枠転換」のルールに従っていけば当然の帰結として起こることですが、一つの列には×印または○印しかなく、×印の列と○印の列は必ず交互になります。その昔、アジアの某大手商業銀行のスタッフにPFの個人講義をしたときに、その方は何度説明しても同じ列に×印と○印を記したり、×印の列と×印の列が隣合っていたりしていたことを思い出しますが、「3枠転換」のルールに従って○印×印を記していくと自ずとできあがることも慣れるまでは結構理解するのに時間を要するのかもしれません。自分の手で描かなくてもいろいろな業者が「PFチャート」を提供していますが、手始めに一つくらい自分の好きな投資対象を選んでご自分の手でPFを描いてみて下さい。そうすることによって相場の習性が徐々にわかってくるとともに、PFの特性を身をもって体感・体得でき、バランスを壊すポイントであるブレークアウト・ポイントの捉え方も実感を伴って修得できます。ご自分の手でPFを描いた経験を踏まえて出来合いのPFのチャートをみるのと、ご自分で描いた経験もなく出来合いのPFチャートをみるのとでは格段の差が出てきます。

6.一つの列には必ず3個以上の×印または○印がある

これも「3枠転換」のルールに従っていけば当然の帰結として起こることですが、仮に2枠転換とか4枠転換のルールに従えば、一つの列には各々最低2個、4個の×印または○印があることになります。然しながら、「相場の世界」では古今東西「3」という数字がマジック・フィギュアとして扱われていますので、「3枠転換」のルールも「与えられたもの」として従って下さい。仮に2枠転換や4枠転換を選ばれたとしたら、後出の目標値算出の計算式においてx3(枠)のところが各々x2またはx4となりますが、あくまで3枠転換のルールに従ってPFを描いて下さい。

7.1枠の単位は価格の1%が基本ながら、目的に応じて決める

1枠の単位をいくらにするかですが、基本的には価格の1%程度を目途としますが、対象とする相場の過去の相場域や想定される価格の変動域や目的によって適宜決めて頂いても構いませんが、私自身は長年の実戦投資の中で、

米ドル/円の為替は50銭1枠

ユーロ/円の為替は1円1枠

日経平均は100円1枠

ニューヨークダウ平均は100㌦1枠

日本国債10年物の利回りは0.01%(日本の国債は利回りで売買される)

と設定して市場を捉えてきました。これが絶対的なものではなく、あくまで私の「実戦相場」での手法ですから、各々の目的、例えばもっと相場を大きく捉えたいと考えれば1枠を大きな単位で、逆にもっと細やかな相場を捉えたいと考えれば1枠を小さな単位でとらえればいいということです。

但し、どちらも度を過ぎると目的如何にかかわらず実戦的ではなくなりますので注意が必要です。まずは私の「実戦相場」で採用している1枠の単位で始めて下さい。

相場に絶対はない」ことの延長として絶対的に正しい1枠の価格はありません。他の商品では私がベースとしている1枠の価格を記します。

ユーロ・米ドル(EURUSD): 0.005米ドル

豪ドル・円(豪ドル/円): 50銭

英ポンド・円(GBPJPY): 1円

NZドル・円(NZドル/円): 50銭

カナダドル・円(CADJPY): 50銭

スイスフラン・円(CHFJPY): 50銭

香港ドル・円(HKDJPY): 5銭

英ポンド・米ドル(GBPUSD): 0.01米ドル

米ドル・スイスフラン(USDCHF): 0.005スイスフラン

南アランド・円(ZARJPY): 10銭

(ご参考)

『1枠をいくらに設定するか?両極端の例でみると….』

1枠をいくらに設定するかについて、各々の目的に応じある程度大きさを変えて実戦で試してみることは自らの「PFによる実戦相場」を身を持って修得していくためには必要な過程だと思います。但し、1枠の単位が大きすぎても小さすぎても実戦には適合しません。その実戦には適さない両極端を具体例で示しましょう。

図6は2004年10月13日~2009年8月19日の期間の米ドル/円の実際の為替相場を使って1枠の単位を大きくとって1枠5円の3枠転換で描いたものです。大きな相場のトレンドは把握できたとしても実戦的な売買には適さないことが理解できるかと思います。

【図6】

また図7はこれとは逆に1枠の単位を小さくとって1枠1銭の3枠転換で描いたものです。1枠5円の絵に比べれば売買が可能そうですが、売買頻度が多すぎて資産を殖やす目的のためにはやはり実戦的ではありません。

【図7】

PFの絵は手描きが基本ですが、いろいろな業者が提供しているソフトを利用すれば1枠を自由に設定でき、瞬時の内にかなりの期間を遡って描けますので、実際にご自分で1枠の単位を変化させて実戦で試してみて各自の目的に合った1枠の単位を探しだすのも一つの納得を伴った実戦的な方法かもしれません。周囲の「雑音」に苛まれることなく自分自身の納得のゆく「相場の捉えるための軸」を見つけだすことが重要だからです。

【図8】

私が長年実戦している1枠50銭の3枠転換のほぼ同じ期間の絵は図8の通りです。前の両極端な捉え方との差が明瞭かと思います。米ドル/円については1枠50銭で捉えるのが資産を殖やすためにも実戦的な手法であることが視覚的にもご理解頂けるとおもいます。

松本鉄郎

松本鉄郎

東京銀行(現在の三菱東京UFJ銀行)、Citigroup(シティコープ証券、シティバンク、シティトラスト信託銀行)を通じトレーディングや資産運用業務に従事。その実戦での対象は外国為替、国内外株式、国内外債券、短期金融商品、商品、ヘッジファンド、不動産等極めて広範囲に及ぶ。現在はFuturegement Co., Ltd. 代表取締役社長、兼 株式会社フィスコ シニア・フェロー。

|

▲ページのトップへ

|

A 幸せなお金持ち

A 幸せなお金持ち